Articles

La formation à distance, un incontournable

Thérèse Lafleur

Rédactrice

Formation en ligne ou sur le Web ? Visioconférence ou cours autoportant ? Apprentissage ou enseignement à distance ? Concentrons-nous sur la formation à distance, la « FAD », une formule technopédagogique en plein essor qui permet un plus grand accès à l’enseignement supérieur. En maximisant la portée des formations collégiales, les cégeps démontrent à nouveau leur agilité à s’adapter aux besoins de la société québécoise.

La conception et le déploiement des initiatives de FAD exigent l’expertise de nombreux acteurs ainsi que le recours aux technologies de pointe. L’harmonisation et le financement des avancées en matière d’enseignement et d’apprentissage en ligne se révèlent aussi nécessaires. Tant les enseignants que les conseillers pédagogiques, les spécialistes des technologies ainsi que le personnel de soutien sont amenés à collaborer pour agencer, de la plus judicieuse manière, des formules d’enseignement, d’encadrement et d’évaluationdes apprentissages à distance. Et ce, toujours dans une perspective de persévérance et de diplomation.

Des multiples approches

Aborder la formation à distance c’est référer à plusieurs méthodes et modèles.Profweb, qui se consacre à l’intégration et à la transférabilité du numérique dans les pratiques pédagogiques, précise les modèles possibles dans le dossier La formation à distance dans le réseau collégial : enjeux et pratiques(2015) disponible en ligne.

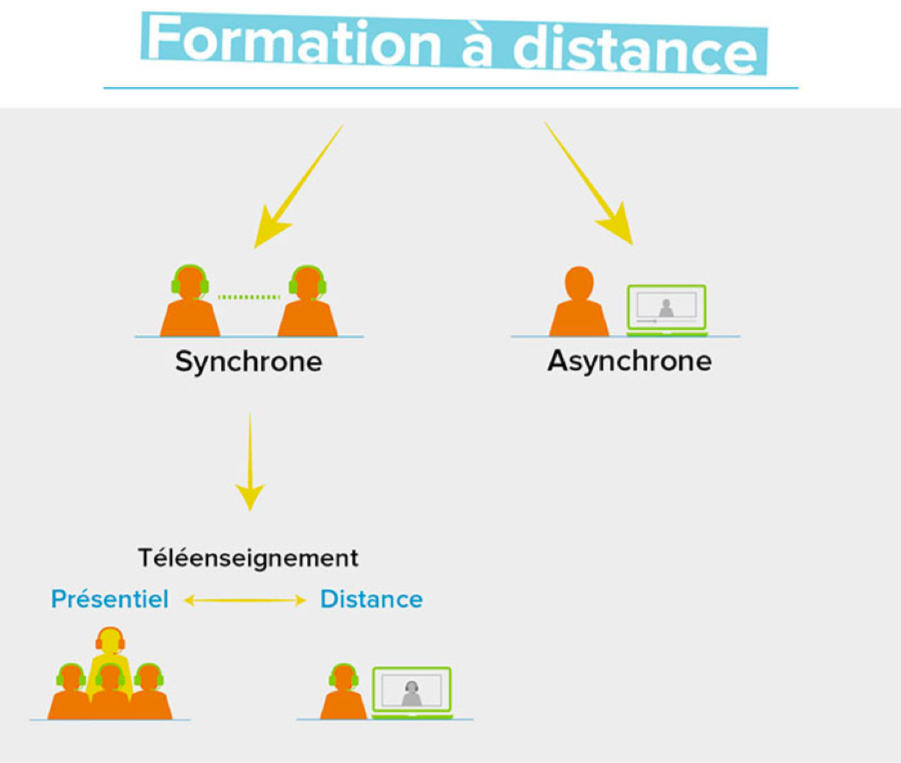

Profweb— Diagramme de formation à distance

Comme illustré dans le diagramme ci-dessus, enformation « synchrone »— en temps réel, tous les étudiants suivent le cours en même temps, même si certains sont en classe et d’autres ailleurs. En formation « asynchrone »— en différé, chaque étudiant suit son cours individuellement, au moment et dans le lieu qui lui conviennent. Quant aux méthodes, elles peuvent varier comme le montre le tableau suivant.

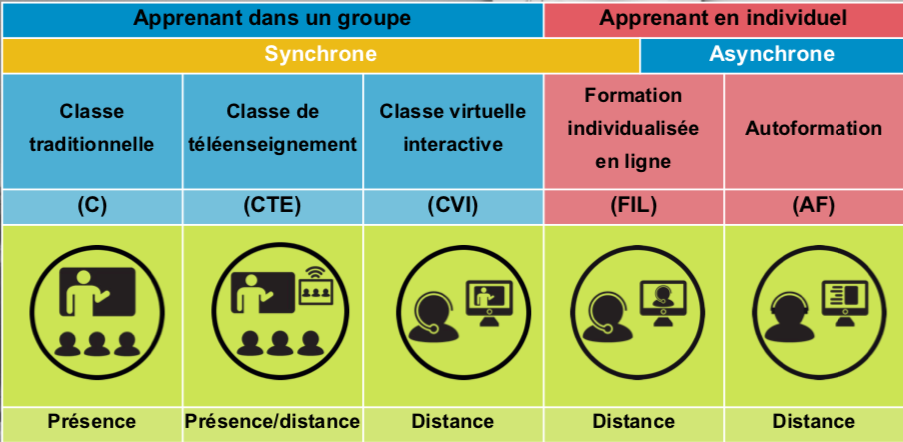

FADIO – Modes d’enseignement vers l’apprenant

Donc entre l’autoformation de l’individu en asynchrone et la formation en synchrone dans une classe traditionnelle, il existe des plusieurs modalités qualifiées de mixtes, d’hybrides ou de comodales. Par exemple, une formule mixte propose un parcours de formation qui exploite, à certains moments, l’enseignement en temps réel et, à d’autres moments, l’apprentissage en différé.

Le Cégep à distance, une référence

À l’avant-garde du développement de la formation à distance au Québec, le Collège de Rosemont s’est vu confier par le ministère de l’Éducation la responsabilité d’en poursuivre l’évolution. C’est ainsi qu’en avril 1991, il créait le Cégep à distance qui a pour mandat de veiller au développement de la formation à distance,et ce, pour les communautés francophone et anglophone dans le réseau collégial. De nombreuses reconnaissances publiques ont d’ailleurs mis en lumière la qualité des interventions de ce pionnier de la FAD.

« Considérant le nombre d’étudiants avec lesquels nous travaillons durant l’année, le Cégep à distance est un gros collège » présente d’entrée de jeu la Carole Gaudin, directrice de la Formation continue et des Services aux entreprisesdu Cégep à distance. En 2018-2019 par exemple, 14 083 étudiants ont suivi l’un des 166 cours offerts. Cela a représenté 22 536 inscriptions à gérer !

Le directeur adjoint du Cégep à distance, Alexis Thibault, explique « qu’il est rare qu’un étudiant suive un programme complet, mais nous offrons quand même Sciences humaines et Techniques de comptabilité et de gestion, l’idée étant de proposer une offre avantageuse pour les cégeps du réseau. Nous offrons aussi la grande majorité des cours de formation générale. En fait, le Cégep à distance sert beaucoup aux étudiants en voie de compléter un diplôme d’études collégiales (DEC). Un étudiant qui fait sa formation dans un autre collège et la termine en suivant deux ou trois cours avec nous pour obtenir son DEC sera diplômé par son collège d’origine. »

Monsieur Thibault ajoute que « bien que le travail du Cégep à distance soit très complémentaire à ce que proposent les cégeps du réseau, son offre est bien distincte. L’offre qui se développe actuellement dans les cégeps est essentiellement par visioconférence avec quelques activités, une offre principalement “synchrone”. C’est-à-dire que l’étudiant doit se connecter à certains moments, écouter les classes, écouter les vidéos, mais il doit le faire à un moment précis. Au Cégep à distance, des tuteurs accompagnent les étudiants au plan académique, et ce sont des conseillers pédagogiques et des concepteurs pédagogiques qui créent des scénarios d’apprentissage et montent des cours. Donc c’est du matériel d’autoformation, complètement autoportant, avec lequel l’étudiant peut cheminer de manière autonome et surtout de façon “asynchrone”. Ce qui nous distingue c’est cette grande flexibilité que donne une formule où l’étudiant est autonome, sans plage horaire définie ou obligation de présence. »

De son côté, l’équipe de recherche du Cégep à distance se révèle très active, plusieurs projets sur la réussite et la persévérance en témoignent. Monsieur Thibault mentionne « que trois axes de recherche reviennent naturellement au Cégep à distance. Les recherches qui portent sur la temporalité de l’apprentissage. C’est-à-dire comment l’étudiant se comporte dans son cours et quels sont les moments écueils qui font qu’il décroche ou pas. Les recherches sur l’interface humain-machine, sur la perspective ergonomique ainsi que sur la dimension accompagnement. Et parce que le défi est grand, notre troisième domaine de recherche porte sur l’encadrement de l’étudiant dont le parcours scolaire se déroule en autoformation. »

Le Cégep à distance est aussi un précieux collaborateur du réseau collégial. Par exemple, monsieur Thibault mentionne que « le Cégep à distance collabore avec quatre autres cégeps dans le cadre du programme appuyant les projets d’innovation liés aux technologies numériques, un programme lié au plan d’action numérique québécois, pour le développement de classes inversées ».

Des innovations exemplaires

En matière de formation à distance, les cégeps des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-et-des-Îles-de-la-Madeleine sont très proactifs comme l’explique Christine Dugas, directrice de la Formation continue au Cégep de Matane. « Devant la baisse démographique dans notre région au début des années 2000, c’était une question de survie d’innover. Depuis quinze ans, le Cégep de Matane offre plusieurs programmes exclusivement à distance. Dès le départ, nous avons choisi d’investir dans nos ressources humaines pour former une équipe de technopédagogues et de conseillers pédagogiques pour faire évoluer la FAD. Aujourd’hui, 75 % de notre offre est à distance. Loin du mode d’AEC de jour à temps plein, nous offrons des cours qui sont conçus avec beaucoup d’asynchrone et aussi du synchrone. L’étudiant chemine principalement par lui-même pour ensuite être accompagné par son enseignant lors d’une séance en temps réel. La plus grande force de notre approche c’est de comprendre qui sont nos étudiants et de s’y adapter. C’est ainsi qu’on a bâti notre réputation et suscité un engouement certain pour nos formations qui sont très contingentées. »

Madame Dugas ajoute « que l’expertise en formation à distance de la formation continue a servi au secteur régulier pour développer de la FAD comme le DEC en Techniques de tourisme. Encore une fois pour s’adapter à la clientèle et pour faire en sorte que notre baisse démographique ne devienne pas un enjeu, mais plus une opportunité. »Dans cet esprit, Cégep virtuel créé par les cégeps de l’Est-du-Québec, propose en mode « synchrone » des cours de formation générale. Une dizaine d’établissements y sont associés.

D’ailleurs, dans la foulée de ce développement régional de la formation à distance, les cégeps de Matane, de Rivière-du-Loup et de la Gaspésie et des Îles se sont regroupés en 2000 pour former une seule organisation,Groupe Collegia.

Et, en 2014,18 établissements créaient le consortium de formation à distance interordres | Bas-Saint-Laurent Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, FADIO. FADIO regroupe huit commissions scolaires, cinq cégeps, quatre institutions et une université. Les spécialistes de FADIO partagent leur expertise au sein d’une structure basée sur le travail collaboratif. Cette communauté de pratique entend tirer profit du numérique en éducation grâce à ce partenariat.

Les enjeux de la FAD

Le rapport L’enseignement à distance : Enjeux pédagogiques, syndicaux et sociétaux,présenté en mai 2019 par la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ),propose un tour d’horizon des enjeux de la FADtout en y portant un regard critique.Ce rapportse penche notamment sur les conditions d’apprentissage et d’enseignement à privilégier dans cemaelstrom d’approches pédagogiques, de technologies, de partenariats et de financement.

L’évaluation à distance se pose aussi comme un réel défi. C’est ce que soulève Julie Lyne Leroux, professeur agrégée, PERFORMA, à l’Université de Sherbrooke, lors de ses interventions. Elle insiste sur l’avantage de se doter d’un cadre de référence pour veiller à ce que l’enseignement et l’apprentissage à distance puissent donner leur pleine mesure pendant le processus d’évaluation.

Plus de 70 ans de FAD au Québec

Aujourd’hui la FAD est à des années-lumière des cours par correspondance. Le portrait tracé en 2007 par le Comité de liaison interordres en formation à distance (CLIFAD), Soixante ans de formation à distance au Québec, en illustre le développement. Créée en 1946, la FAD est devenue un incontournable de l’enseignement tout comme de l’apprentissage.

C’est ce qu’a reconnu le gouvernement du Québec en 2018, en adoptant le Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur 2018-2023. Ce plan rédigé dans la foulée de la Stratégie numérique du gouvernement du Québec 2018-2023comporte des mesures visant spécifiquement la formation à distance pour en accélérer le développement et en diversifier les modalités.

La technologie laisse entrevoir un univers de possible pour la formation à distance. Il n’en demeure pas moins que ce sont des femmes et des hommes qui sont au cœur de ses interactions pour enseigner et pour apprendre, en relation « humaine ».