Articles

Intelligence artificielle

Pour une utilisation responsable de l’IA générative au collégial

Par Alain Lallier, Portail du réseau collégial

La Fiche pédagogique pour une utilisation responsable de l’intelligence artificielle au collégial est un projet d’innovation pédagogique financé par le Cégep André-Laurendeau. Cette réalisation des professeurs Andréane Sabourin Laflamme et Frédérick Bruneault s’inscrit dans le cadre des travaux d’un laboratoire de recherche, le Len.IA. Depuis plusieurs années, ce laboratoire s’intéresse aux enjeux associés au numérique et à l’intelligence artificielle.

Les deux professeurs ont une formation initiale en philosophie. Andréanne complète un doctorat en droit. Déjà, en 2022, les deux chercheurs ont publié un Référentiel de compétences sur l’enseignement de l’éthique l’IA dans lequel ils identifient les composantes essentielles à une formation de l’éthique de l’IA. C’est ce document qui a servi de base à une trousse pédagogique en 2024, où ils ont créé une série d’activités pédagogiques pour sensibiliser les étudiantes et les étudiants du collégial aux enjeux éthiques liés à l’IA, tels que les enjeux environnementaux et les risques de biais.

Une approche pragmatiste de la formation à l’éthique de l’IA

Dans le cadre du projet de la Fiche pédagogique, les auteurs ont cherché à proposer des activités pratiques sur l’éthique de l’IA, comme des mises en situation ou des approches plus concrètes et ludiques. Des activités non pas sur des enjeux éthiques en général, mais sur des enjeux éthiques liés à l’utilisation de l’IA par les étudiants en classe. « La question est de grande actualité dans le milieu collégial. Les enseignants se sentent souvent abandonnés, désemparés et bousculés. Nous avons voulu leur donner des outils pour qu’ils puissent ouvrir franchement la discussion avec leurs étudiants. Dans certains cas, le sujet est tellement sensible qu’il est presque tabou. Et c’est justement ce que l’on tente de désamorcer avec ce projet-là », explique Andréane Sabourin Laflamme.

Une utilisation croissante tant chez les étudiants que chez les enseignants

Un récent sondage de KPGM confirme une augmentation marquée de l’utilisation de l’IA par la population étudiante en enseignement supérieur. Le sondage révèle aussi les impacts sur l’apprentissage, entre autres sur la distance critique. Toutefois, force est de constater que l’IA et ses outils sont de plus en plus performants, diversifiés et accessibles. « Nous constatons une utilisation croissante tant chez les étudiants que chez les professeurs. Ce n’est plus possible de nier cette réalité-là. Que l’on soit pour ou contre, qu’on les utilise nous-mêmes ou non, ces outils demeurent facilement accessibles et très difficiles à encadrer. Les logiciels pour détecter une utilisation de l’IA sont très peu fiables et peuvent même mener à des accusations erronées de plagiat. Notre objectif consiste à favoriser une forme de culture de l’intégrité académique adaptée au contexte de disponibilité des outils d’intelligence artificielle. Nous savons que l’approche punitive n’a pas été très heureuse dans le passé dans d’autres contextes.

Que l’on soit pour ou contre, qu’on les utilise nous-mêmes ou non, ces outils demeurent facilement accessibles et très difficiles à encadrer.

Andréane Sabourin Laflamme

D’ailleurs, allier IA et plagiat, ce ne serait pas pertinent. Indépendamment des disciplines, des domaines d’enseignement, des évaluations, des objectifs pédagogiques spécifiques et des compétences à développer, l’encadrement de l’IA va être différent d’un contexte à un autre, et les règles unilatérales ne sont certainement pas à conseiller. Nous avons voulu donner l’occasion aux professeurs de discuter de leurs règles dans leurs propres cours et de justifier ces balises en fonction des compétences qu’ils essaient de développer et d’évaluer », ajoute Andréane.

Trois compétences éthiques

Frédéric Bruneault explique que le modèle qui inspire la fiche pédagogique met de l’avant trois éléments de la compétence éthique :« La sensibilité éthique aux différentes problématiques qui peuvent se présenter constitue la première compétence. Généralement, cette compétence n’est pas acquise; il faut la développer, notamment au cours d’activités permettant de repérer les enjeux éthiques. La deuxième compétence explore le savoir agir. Il s’agit d’avoir les capacités réflexives et conceptuelles pour être en

mesure de comprendre les problèmes et les enjeux, puis imaginer des solutions. Enfin, la troisième compétence s’exprime dans la dimension dialogique, puisque le discours éthique se déploie en mode interactif, en relation avec les autres. Cette compétence permet de juger les différents points de vue. Lorsque nous réunissons ces trois dimensions, nous pouvons espérer développer la compétence éthique. La fiche tente de mettre en pratique ces différentes dimensions en imaginant des activités qui permettent de développer la sensibilité éthique tout en abordant des enjeux plus théoriques ou des concepts servant à organiser la pensée. »

Humain ou machine, qui a vraiment composé ce texte?

Cette activité propose deux textes qui sont présentés de façon tout à fait similaire, où aucun indice ne permet de trancher. Le jeu consiste à trouver quel texte a été écrit par un être humain spécialiste dans un domaine et lequel a été généré par un système d’intelligence artificielle. « C’est un prétexte pour lancer une discussion, pour arriver à discuter des enjeux liés à l’intégrité et à la véracité des contenus. On aborde également toutes les questions liées au fait que l’on a de plus en plus de difficultés à distinguer un texte écrit par un humain d’un autre produit par une machine. C’est l’occasion d’échanger sur les indices les plus révélateurs permettant de reconnaître les contenus produits par l’intelligence artificielle. Pour avoir fait l’exercice avec de nombreux professeurs, je note que plusieurs d’entre eux se sont trompés », précise Frédérick.

Des activités qui s’intègrent à n’importe quel cours

La plupart des activités se déroulent au cours d’une période de 45 à 60 minutes. Elles peuvent être réalisées en classe ou en laboratoire informatique et être pratiquées dans plusieurs disciplines. «Notre objectif est de faire en sorte que ces activités puissent s’intégrer dans n’importe quel cours. Évidemment, dans un cours de philosophie, on peut adopter une approche plus approfondie aux enjeux éthiques.

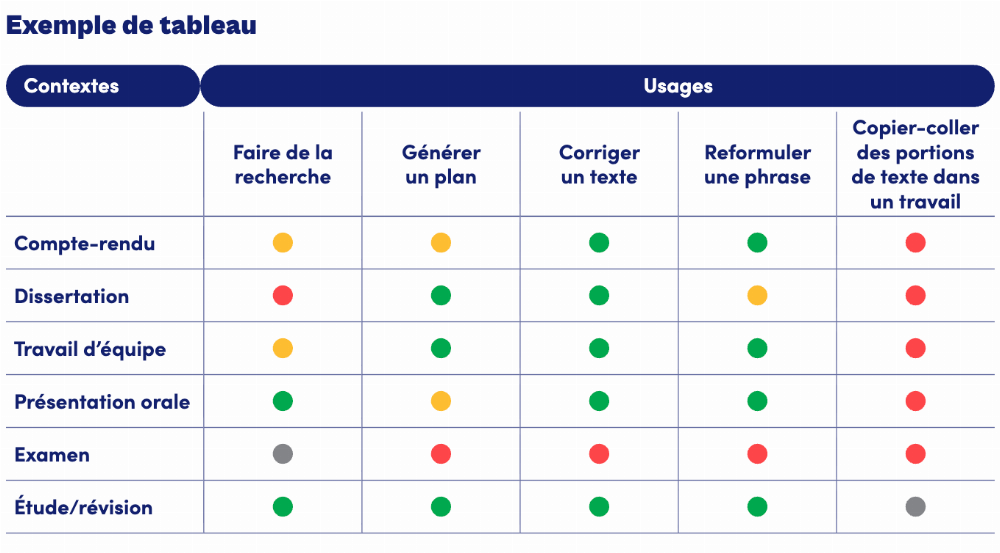

Si on pense à la deuxième activité, qui vise à réfléchir à l’usage de l’IA dans un cours donné, les bonnes pratiques incitent les professeurs à nommer les attentes, les balises, les utilisations souhaitables et celles considérées comme interdites. Cela pourrait s’intégrer dans n’importe quel cours au début de chaque session. Dans le plan de cours, un tableau des différentes évaluations permettrait au professeur de déterminer quel type d’usage de l’IA est acceptable ou non. Dans le cursus collégial de la formation préuniversitaire ou technique, il n’y a pas encore de lieu prévu pour parler de ces questions-là. Nous pensons que chaque enseignant doit s’approprier ces questions et les adapter à son contexte pédagogique. Pour nous, c’est important d’offrir cette flexibilité aux professeurs », précise Andréane.

Écrire avec IA, un tremplin ou une béquille?

Cette activité propose une démarche plus engagée dans l’utilisation de l’IA. Les étudiants sont invités à utiliser l’IA pour générer un texte. L’accent est mis sur l’authenticité des travaux réalisés avec l’IA. À quel moment, c’est mon texte ou pas mon texte? Quelle proportion du texte a été en partie inspirée par la machine? À quel moment l’IA interfère-t-elle avec ma propre capacité à produire moi-même le texte?

L’activité vise aussi à faire réfléchir les étudiants sur les effets de l’utilisation de l’IA sur leur apprentissage. Est-ce que mon utilisation de l’IA a été utile dans ma compréhension du sujet? Est-ce que j’ai délégué une partie du travail? Quel est l’impact sur mon processus d’apprentissage? Quels sont les risques de délestage?

On voit de plus en plus, dans les universités, l’utilisation de guides de déclaration de l’utilisation de l’IA. On doit déclarer, dans les thèses, les mémoires et les travaux, l’utilisation qui a été faite de l’IA pour la recherche, la rédaction, la correction et la traduction.

Les réactions des participants

Dans le cadre des différentes expérimentations de la fiche, les deux chercheurs ont constaté que les participants étaient surpris que l’on parle de ces questions de façon aussi ouverte. « Les étudiants ne savent pas encore ce qui est permis et ce qui est interdit. Il y a un malaise à discuter de ces questions-là avec les professeurs. Tout le monde marche un peu sur des œufs, étudiants comme professeurs. Aborder ces questions de manière très ouverte en a déstabilisé plusieurs, alors que d’autres étaient très contents de pouvoir enfin en parler sans craindre quoi que ce soit. N’oublions pas que cette idée selon laquelle l’IA égale plagiat est encore très répandue. Dans certains contextes, cette idée doit rester. Dans une dissertation en philosophie, c’est très difficile d’évaluer les compétences si l’on utilise l’IA. Mais les étudiants doivent prendre conscience qu’il y a plusieurs utilisations possibles de l’IA. Les sondages ont montré que plusieurs étudiants utilisent l’IA pour comprendre des concepts ou des idées et même faire de la recherche. Autant d’activités qui ne sont pas nécessairement considérées comme du plagiat », ajoute Andréane.

L’IA provoque des changements pédagogiques

Dans un contexte d’utilisation de plus en plus répandue de l’IA, est-ce que les enseignants, en particulier ceux de la formation générale, ont changé leurs approches d’évaluation? Dans un sondage mené auprès de 7 cégeps de la région montréalaise, seulement 10 % des répondants disaient que l’IA n’avait eu aucune influence sur leurs méthodes pédagogiques ou d’évaluation.